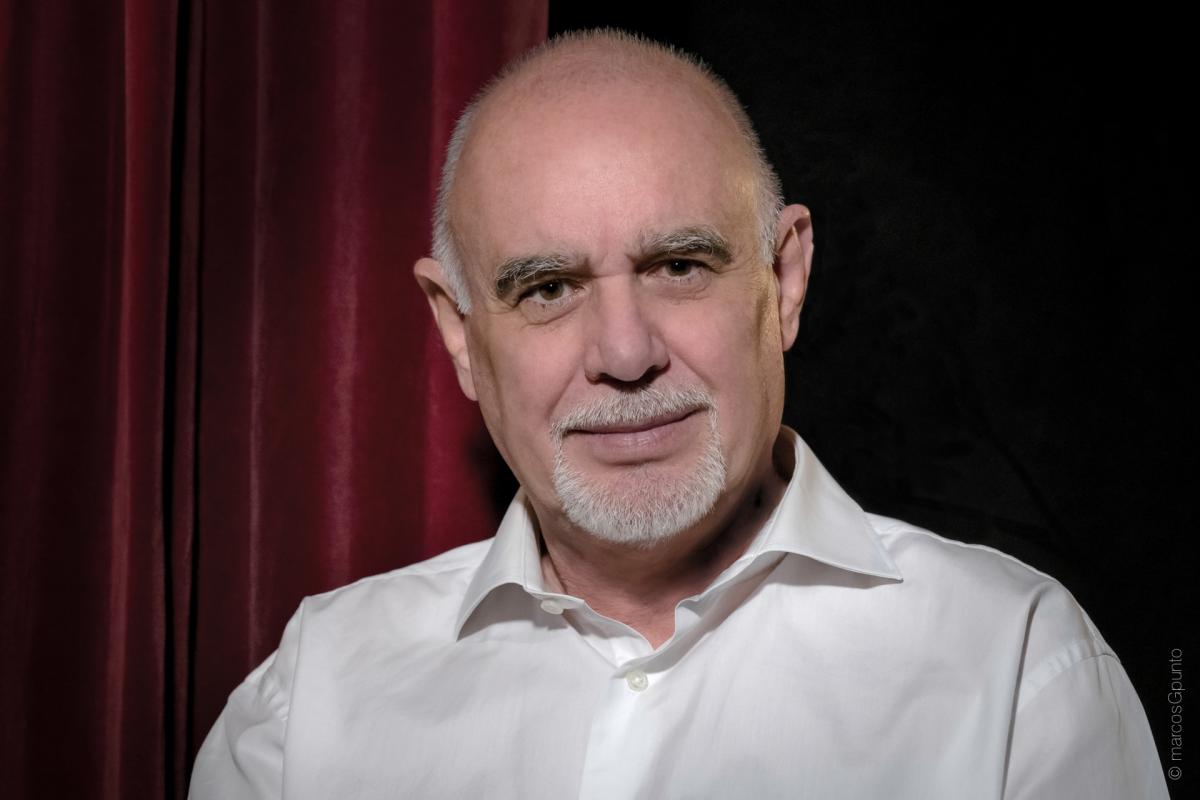

José Luis García Barrientos (Medina de las Torres, Badajoz, España, 1951). Doctor en Filología, licenciado en Filología Hispánica y en Filología Francesa por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde fue becario de Formación de Personal Investigador (FPI), es en la actualidad Profesor de Investigación Ad Honorem del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

Ha sido profesor asociado de la misma área en la UCM y en la Universidad de Sevilla, profesor del Programa de Doctorado Historia y Teoría del Teatro de la UCM, director de Cursos de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), miembro del Cuerpo Académico de las carreras de Doctorado de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y Catedrático Numerario de Lengua y Literatura en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid.

Ha dirigido el Proyecto de Investigación del Plan Nacional de I+D+i del Gobierno de España “Análisis de la Dramaturgia Actual en Español” (ADAE). Es autor de más de trescientas publicaciones, entre ellas libros fundamentales como Cómo se comenta una obra de teatro, Drama y Tiempo y Anatomía del Drama. Dirige proyectos internacionales sobre dramaturgia en español y es referente en el análisis teatral contemporáneo. Aquí va mi primera pregunta:

-¿Quién es José Luis García Barrientos?

Si tuviera que retratarme con una sola palabra, diría que soy sobre todo un teórico. Que no es poco, como espero sugerir a continuación. Me refiero, claro, a mi idiosincrasia profesional, aunque mucho me temo que la sobrepase hasta invadir también la más íntima o existencial. O viceversa, quizás sea mi manera de ser la que produce mi sesgo académico. Llevándome la contraria a mí mismo, trataré de explicarlo en términos prácticos, no teóricos, o sea, por vía de ejemplo, recurriendo a una confidencia autobiográfica.

Yo cursé el bachillerato y el preuniversitario de ciencias, no de letras. Ello significaba entonces que, en vez de latín y griego, opté por estudiar matemáticas, física, química, biología; pero también las demás disciplinas humanísticas comunes: lengua, literatura, historia, arte, filosofía. Unas y otras las disfrutaba, quizás con preferencia por la literatura de una parte y por las matemáticas de la otra.

La física y la química me gustaban mucho también, con una peculiaridad: me encantaba resolver los problemas sobre el papel, pero me aburrían soberanamente las sesiones de laboratorio. Pensaba, loco de mí, que los experimentos no podían hacer otra cosa que corroborar la solución teórica del problema, y si no lo hacían, el error estaba sin duda en el laboratorio, o sea, en la realidad, y no en el papel, o sea, en la razón. Fundamentalismo teórico donde los haya, con el que sigo cargando, y con fruición, por cierto.

Pues bien, en el momento dramático de elegir carrera mi duda era más bien insólita: ¿exactas, o sea, matemáticas, o filología, o sea, literatura? Elegí lo segundo por una razón muy práctica: que gustándome tantísimo leer, conseguiría así confundir ocio y negocio, estudio y placer. Finalmente, el círculo se cierra cuando en quinto año de carrera descubro la asignatura de teoría de la literatura, me digo «esto es lo mío» y recupero así las matemáticas. Y hasta hoy. Todo se resume en lo que dije antes: soy un teórico -añado ahora- recalcitrante. Por vocación y de profesión.

-¿Cómo surgió su interés por el estudio de la dramaturgia?

Siguiendo con la onda autobiográfica y remontándome a mis primeros años, sin duda los decisivos para todos, prefiero hurgar un poco en los orígenes de mi interés por la dramaturgia en sentido lato y quizás vago, o sea, por el teatro. Eso es lo primero que moviliza en mí su pregunta. Seguro que habrá ocasión luego de precisar con claridad lo que entiendo por “dramaturgia” en sentido estricto y de hablar de mi vocación por el estudio.

Antes incluso de lo que evocaba antes, en mis años pre escolares, y en el pequeño pueblo extremeño donde nací, tuve mi primer contacto con una forma muy primitiva y popular del teatro, como atracción de feria, hecho en una carpa, con la forma muy elemental de lo que hoy llamaríamos “clown” y como unipersonal del protagonista entonces de los chistes en España: “Jaimito”. Creo que el tipo de comunicación gozosa, tan espontánea, tan potente, tan fácil, tan divertida… que allí se producía está en la base misma de mi idea del teatro como espectáculo inmediato (sin mediación) y como espectáculo de actuación (en vivo y en directo), o sea, de mi teoría teatral.

La segunda experiencia decisiva es ya “culta” y tiene lugar en el internado de los padres jesuitas donde cursé el bachillerato de entonces, de los 10 a los 16 años, durante los que participé como espectador, y al final también como actor, de la larga y riquísima tradición del teatro colegial jesuítico. Debo callarme anécdotas divertidas al respecto para no perder el hilo.

El tercer momento corresponde a mis estudios universitarios y preuniversitarios, del curso 68-69 al 73-74, en Madrid, otros seis años que coinciden ahora con el movimiento del “teatro independiente”, muy ligado a la universidad, renovador, crítico, experimental, tan vivo como amateur, al que asisto con fervor no exento de eventuales desilusiones. Con él se completa la genealogía de mi interés por el teatro.

Al licenciarme en Filología, ya sé que mi área de conocimiento será la teoría de la literatura y mi tema preferente el teatro. Me doctoraré luego con una tesis titulada Contribución a la determinación formal del texto dramático, que publicará enseguida el CSIC con el título de Drama y tiempo y, veinticinco años después, Paso de Gato en México con el de Principios de dramatología. Sigue medio siglo de carrera docente e investigadora en la misma línea. Y muy satisfactoria, por cierto. No me puedo quejar.

-¿Por qué considera importante estudiar la dramaturgia?

En el sentido amplio del término que decía antes, la dramaturgia, o sea, el teatro, aunque pocos lo recuerden hoy, ha sido la manifestación hegemónica de la creación literaria o artística en la cultura occidental desde su origen, hace dos milenios y medio, hasta prácticamente ayer.

La reflexión sobre él ocupa ya el lugar privilegiado y casi exclusivo de la Poética de Aristóteles, que sitúa la tragedia (el teatro) en la cima de la “poesía” y por eso centra casi exclusivamente en ella su tratado, que es el fundacional y todavía el fundamental de la estética literaria.

Bajo su directa influencia, el teatro sigue siendo el protagonista absoluto y el “prototipo” de la literatura en las poéticas renacentistas de los siglos XVI y XVII, no digamos en el neoclasicismo dieciochesco.

Hasta bien entrado el siglo XIX, con el triunfo del Romanticismo, no empieza a ponerse en cuestión la primacía del teatro en el canon de los géneros literarios, frente a la poesía lírica y la novela. ¿Cómo no va a ser importante el estudio del teatro, que gobierna la creación artística durante dos mil años largos, frente a los apenas doscientos últimos de relativa decadencia? Para que vea hasta dónde llega mi “locura” teórica, recuerdo que al final del prólogo de mi modesto best seller académico Cómo se analiza una obra de teatro escribí: «Tengo el convencimiento, chocante y todo lo pasional que se quiera, de que hay razones teóricas, de derecho, para que el teatro siga ocupando la cima de la jerarquía “poética”, el puesto más alto entre las formas de representar ficciones: exactamente lo contrario de lo que ocurre de hecho.» Ahí lo dejo como enigmática sugerencia, pidiendo perdón por la autocita.

-¿Qué significa hoy hablar de dramaturgia y por qué es importante estudiar su especificidad frente a otros géneros literarios?

Esta pregunta me permite, por fin, referirme a un concepto más preciso de “dramaturgia”. Como creo tenerlo claro, pienso que podré explicarlo también con claridad para cualquier lector, no solo para el círculo cerrado de los especialistas o los entendidos. Veamos. Dramaturgia es la práctica del drama. Y drama es el encaje de una fábula, argumento o contenido en una puesta en escena. Así que el dramaturgo será quien hace dramas o practica la dramaturgia. No desaprovecho la ocasión para definir “dramatología” como la teoría del “drama” así entendido, o sea, como la cara teórica de la dramaturgia.

Si me deja añadir una gota de teoría más, diré que se pueden definir también la dramatología y la dramaturgia como la teoría y la práctica, respectivamente, del modo de representación teatral. ¿Y qué es eso del modo? Pues una categoría fecundísima y muy perspicaz que debemos a la Poética aristotélica y que sostengo que sigue pasmosamente vigente hoy, casi dos mil quinientos años después. El modo es uno de los tres criterios que permiten organizar el campo de lo “poético”, o sea, de la imitación o de las representaciones de mundos imaginarios o ficticios, junto con los objetos y los medios.

Y solo hay dos modos de imitar, según el estagirita: «narrando lo imitado» o «presentando a los imitados como operantes y actuantes», es decir, el modo de la narración y el de la actuación o el teatro. Después de darle muchas vueltas, he concluido que hoy sigue habiendo dos y solo dos modos, los mismos, de representar una historia: o se cuenta o se actúa.

El cine, por ejemplo, no es un tercer modo, sino una manifestación del modo narrativo con nuevos medios. En consecuencia, lo importante es estudiar la especificidad del teatro no tanto frente a otros géneros literarios, como la lírica, sino frente al otro gran “modo”, la narrativa. Y esa es la tarea básica de la dramatología.

-¿Cuáles son las ventajas que ofrece la dramatología respecto a otros enfoques críticos para analizar el teatro contemporáneo?

Se las puedo sintetizar en un concepto: la claridad (que se deriva de lo dicho en la pregunta anterior). Claridad que entiendo que no brilla en la mayoría de los enfoques críticos à la page (digamos, vagamente, posmodernos), mucho más propensos a la oscuridad de la política que a la claridad de la razón, que es la propia de la teoría genuina. Y eso lo mismo vale para analizar el teatro contemporáneo que el teatro a secas, o sea, todo el teatro.

Siendo tan importante como se sigue de lo dicho, cuesta creer que la dramatología esté tan poco desarrollada todavía, lo que choca aún más teniendo en cuenta que su hermana gemela, la “narratología”, ha conocido un cultivo espectacular desde el Formalismo Ruso hasta hoy, pasando por el Estructuralismo francés. Expresamente modal es la narratología de Gérard Genette, un gigante recientemente desaparecido, que me escribía en marzo del 2004, tras recibir mi libro Cómo se comenta una obra de teatro, estas palabras que atesoro (y traduzco): «lo que he podido leer de él hasta ahora me confirma en la opinión que me había producido Drama y tiempo: que usted edifica la “dramatología” que esperábamos desde hace mucho tiempo (a pesar del remoto precedente de Aristóteles) como simétrica de la narratología, que lleva demasiado tiempo trabajando sola en el campo de los estudios de la representación literaria.»

-Dirige el proyecto Análisis de la Dramaturgia Actual en Español (ADAE), que estudia la escritura teatral contemporánea en diez países. ¿Cuál es su objetivo principal y qué hallazgos le han resultado más reveladores?

Iba a corregir el tiempo verbal con que inicia su pregunta, pues el proyecto se desarrolló oficialmente, o sea, tuvo financiación, entre 2009 y 2019. Pero caigo en la cuenta de que tiene razón, pues en realidad el proyecto continúa, sigue dando frutos gracias a la actividad del amplio y en mi opinión excelente grupo de investigación que se fue conformando, a las dos orillas, durante esa década y que sigue compartiendo, más por libre, sus principios y sus objetivos.

Yo mismo dediqué mi más reciente conferencia plenaria a un congreso, en la Universidad de Granada, a procesar algunos de los resultados parciales del proyecto, la mayoría de los cuales siguen a disposición de la comunidad científica.

El objetivo principal es el que formula el título: analizar la dramaturgia (en el sentido que ya precisé antes) actual en nuestra lengua. No en su totalidad, inabarcable, sino mediante algunas muestras representativas. Unas pocas pinceladas que presuntamente lo justifican: la lengua en que se expresa es más determinante en el teatro que, por ejemplo, en el cine; la ampliación al ámbito lingüístico respecto del tradicional recorte nacional, de estirpe romántica; la escasa atención crítica que ha suscitado el teatro actual hispánico, frente a la narrativa y la lírica o hasta el ensayo, etc. Pero lo más decisivo, porque acerca cuanto es posible el proyecto a lo “científico”, me parece que es la unidad metodológica: que el numeroso grupo humano que lo desarrolla acuerde compartir un mismo método, el dramatológico, es decir, el consecuente con la dramatología.

En cuanto a los hallazgos o resultados, son demasiado ricos como para que quepa aquí ni siquiera una enumeración. En los diez libros resultantes del proyecto, están publicados todos (en Ediciones Antígona) y sigue la mayoría sin explotar. Si por reveladores entiendo sorprendentes, le diré que lo más inesperado para mí fue constatar que el desconocimiento que yo presuponía entre los teatros de uno y otro lado del Atlántico era mucho mayor entre los de una misma orilla, la americana; desconocimiento que roza muchas veces con el desdén. Uno de los objetivos secretos del proyecto era mitigar esa ignorancia deliberada y creo que en buena parte lo logramos. Por ejemplo, favoreciendo los equipos de trabajo multinacionales y multicontinentales.

-¿Cómo selecciona a los dramaturgos y dramaturgas que forman parte del corpus del proyecto, y qué criterios definen una dramaturgia “representativa” hoy en día?

El criterio de selección he favorecido que sea lo más intersubjetivo posible, siempre a contracorriente del excesivo culto que los estudios humanísticos siguen rindiendo a la pura subjetividad. En cada país de los diez estudiados (Cuba, Argentina, México, Chile, Colombia, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y España) hicimos un sondeo entre el mayor número de estudiosos posible sobre los seis o siete dramaturgos que consideraban más importantes en la actualidad. El resultado numérico se filtraba luego atendiendo al criterio de la representatividad, por el que me pregunta, pero sobre todo al del valor estético, en el que creo a pies juntillas frente a la corriente dominante hoy (tan desnortada y quizás por eso tan violenta, con la posverdad y otras chorradas) y al que concedo la máxima jerarquía (otra palabra maldita para los nuevos inquisidores).

Nuestra selección buscaba, pues, a los mejores en primer lugar y, de entre ellos, a los más representativos (puesto que pretendíamos ver en una muestra pequeña rasgos característicos de un conjunto mayor). Me quedo con dos criterios de los muchos que barajamos, quizás porque hicimos especial hincapié en ellos. El primero es el geográfico, para paliar el abrumador centralismo de casi todos los teatros nacionales: pensemos en Buenos Aires, en Madrid-Barcelona, etc. El segundo, más controvertido, es el de la representación femenina; a la que, en efecto, estuvimos atentos, pero sin forzar nunca el criterio de la calidad ni caer en la demagogia de la “paridad”. Creo que se visualiza felizmente el notable incremento de dramaturgas de primera fila en los últimos años y se adivina una tendencia a dispararse en los próximos. Pero respetando la realidad, no forzándola o, peor, falseándola. ¿Quién duda de que Lluïsa Cunillé y Angélica Liddell, por ejemplo, estén entre los siete dramaturgos españoles más importantes hoy?

-Ha escrito y publicado más de trescientas obras, muchas traducidas a otros idiomas. ¿Qué lugar ocupa la escritura para usted en relación con la experiencia escénica y con el pensamiento teatral?

Respondiendo en primera persona, si mi primera pasión (profesional) es la docencia, la segunda, a escasa distancia, es la escritura; que en mi caso está al servicio del pensamiento teatral y literario principalmente, no de la creación, para que quede claro. Disfruto escribiendo casi tanto como dando clase. Pero si me aparto a un lado y tomo la pregunta en sentido impersonal, o sea, teórico, la provocación no puede ser mayor. Mi respuesta es tan tajante como quizás intempestiva: el lugar de la escritura en la experiencia escénica es el primero, el decisivo, el más importante. Menos mal que tuve ocasión antes de explicar mis razones, al hablar del sentido estricto del concepto de “dramaturgia”, que es el que entiendo que traduce el suyo de “escritura” (teatral). El texto escrito, si es verdaderamente dramático, contiene, no la totalidad, pero sí lo principal, lo más pertinente, o sea, lo más teatral de la experiencia escénica.

-¿Qué le impulsa a seguir investigando y publicando después de décadas de docencia e investigación? ¿Hay alguna línea o autor que aún tenga pendiente explorar con mayor profundidad?

Empecemos por no descartar la tozudez o la pertinacia en el error. Pero si antes le dije que la docencia y la escritura son mis principales vocaciones -rectifico: pasiones-, es lógico que haga todo lo posible por seguir ejerciéndolas, por más años que cumpla. Tengo encomendado a personas de mi máxima confianza que me avisen cuando adviertan que la máquina empiece a decaer o a fallar. Solo la pérdida de facultades me hará dejar de hacer lo que más me gusta.

¿Y qué sentido tiene enseñar o escribir lo ya sabido? Ciertamente ninguno. De ahí la necesidad de la investigación, que consiste simplemente en, partiendo de un conocimiento profundo de lo que ya se sabe (y esto es importante) sobre algo, dar un paso adelante que suponga un avance en ese conocimiento, saber más. De ahí que no haya dejado de practicarla nunca.

En cuanto a lo pendiente por explorar, es inconmensurable y obviamente desproporcionado respecto a lo que hice (y hago) en el curso de una vida; que no es poco, comparativamente hablando. Le diré que, si hubiera prolongado el proyecto del que hablamos, y pude hacerlo, pero desistí por el peso aplastante y creciente de la burocracia, me habría hecho especial ilusión incluir el estudio de la dramaturgia estadounidense en lengua española.

Y, sobre todo, no algo que me gustaría hacer, sino que estoy haciendo y disfrutando mucho: escribir un libro, Dramaturgia occidental, a la vista de los lectores, pues se publica cada uno de los capítulos, muy breves, de una página, en el portal de las artes escénicas Paso de Gato (www.pasodegato.com) a medida que los voy escribiendo.

Ya salieron 20 de lo que es ciertamente un canon, en el que figuran los trágicos griegos, Shakespeare, Calderón, Molière, Pirandello… Si tiene curiosidad, puede verlo en las pestañas “Acervos” > “¡Peligro: libro en construcción!”.

Creo que la novedad que tanto me atrae es la de dirigirme a un grupo de lectores mucho más amplio, llamémosle divulgación, si quiere; pero “alta”, ni menos rigurosa ni más fácil que la aportación especializada. Al contrario, me exige un esfuerzo mucho mayor de documentación, de pensamiento y de escritura; de tiempo, en fin. Celebro poder darme ese gusto en mi situación actual como emérito, fuera ya de competición, para entendernos.

-Ha dirigido más de una docena de tesis doctorales e investigado en múltiples proyectos. ¿Qué caminos deben seguir hoy la investigación teatral para dialogar mejor con la creación escénica contemporánea?

Estoy convencido de que hay un doble camino: el del rigor académico y el del valor artístico: sumados, confundidos, potenciándose mutuamente, no solo yuxtapuestos o, menos aún, enfrentados. Esto me recuerda la última tesis doctoral que dirigí, la número 17, defendida el pasado mes de mayo en la Universidad Complutense, con la máxima calificación, sobresaliente “cum laude”. El nuevo doctor es un bailarín español que trabaja en la Ópera de Berlín y su tesis me parece un buen ejemplo de investigación académica y artística imbricadas. En descripción casi paródica, 400 páginas sobre el teatro de Calderón, La vida es sueño y un análisis “dramatológico” del personaje de Segismundo; sobre su relación con la música y la danza; sobre la historia de la danza y su relación con la literatura, por ejemplo, entre el teatro de Shakespeare y el ballet.

Y si eso fuera poco, pero hondamente basado en ello, la creación de una coreografía para el famoso soliloquio “Ay, mísero de mí…” bailada por él mismo. Me parece un buen ejemplo de este nuevo modelo de integración de lo artístico y lo académico en la investigación. El peligro que lo acecha es el de la rebaja del nivel de exigencia por uno u otro lado, el de demediar en vez de duplicar el valor del resultado.

-¿Cuáles son los principios fundamentales que deben guiar un análisis teatral riguroso en la actualidad?

Yo diría que, en lo más general, la racionalidad del análisis y la inteligencia del analista. En lo más práctico, que se base en un método consistente, mejor claramente explícito o intersubjetivo que oscuramente implícito o subjetivo, que permita generar conocimiento al pasar por su filtro los datos de la realidad teatral. Método, razón e inteligencia me parece una buena síntesis, quizás extrema, para responder a una pregunta tan compleja y tan difícil.

-¿En un mundo escénico tan diverso y fluido, cómo se hace para postular una teoría estructurada y sistemática del hecho dramático?

Pues llevando la contraria, que es una actitud muy saludable, divertida y la única que permite acercarse, ya sea provisionalmente, a la verdad. Es el ejercicio de la crítica, en fin, pero no de boquilla, sino de verdad. Exactamente lo contrario del pensamiento único cuya tiranía sufrimos en la actualidad.

-¿Qué fundamentos plantea para una teoría del teatro que aún resulta válida hoy?

Como ya se puede deducir de lo dicho hasta aquí, la racionalidad y, como corolario de ella, el pensamiento crítico. Dicho de forma más polémica, llevando la contraria a las trivialidades de lo políticamente correcto. Si fueran consecuentes con el nihilismo y el escepticismo que dicen profesar, los posmodernos, en vez de dar rienda suelta a su verborrea, deberían cerrar el pico, aplicando la sensata proposición de Wittgenstein en su Tractatus: «de lo que no se puede hablar mejor es callarse». La teoría racional y crítica en la que creo, la única digna de ese nombre, tendrá una vigencia no eterna, pero sí de larga, de larguísima duración, como demuestra la Poética de Aristóteles, tan válida hoy como hace dos mil quinientos años. Me gustaría considerar mis aportaciones teóricas como otras tantas notas a pie de página de ese prodigioso libro.

-¿Cree usted que tienen hoy un papel importante los estudios teatrales en la sociedad? ¿Cómo puede el pensamiento escénico intervenir críticamente en un mundo marcado por la crisis de lo real y de los relatos colectivos?

No lo creo. Aunque, cuando me pregunta sobre la realidad, estoy menos seguro de mis respuestas, que veo como meras opiniones. Pero, a diferencia de los estudios teatrales, creo que el papel del teatro en la sociedad es hoy y siempre ha sido de primera importancia. Es más, seguramente el teatro es el arte político, cívico, o sea, social por excelencia.

Su segunda pregunta creo que formula ya su respuesta. El pensamiento escénico, si entiendo por tal la teoría teatral, puede y debe intervenir precisamente así, críticamente, tanto en el mundo actual, tan decepcionante desde el punto de vista intelectual (compare usted a Hegel con Lehmann), como en los pasados y en los futuros. Fundamentalismo teórico, como le advertí.

-¿Qué transformaciones ha vivido el papel del espectador en el teatro contemporáneo?

Vuelve a preguntarme sobre la realidad. No estoy seguro. Sí puedo poner sobre la mesa mi impresión de que en el teatro como espectáculo es, en el fondo, mucho más lo que permanece que lo que cambia, desde sus orígenes hasta hoy. Creo que la pandemia de la COVID-19 lo evidenció de forma rotunda y sorprendente.

-¿Cuál cree que es la responsabilidad de las instituciones académicas frente a los procesos vivos de creación teatral en la actualidad?

Esta pregunta remueve en mí opiniones y sentimientos encontrados. De una parte, comprendo y valoro la actitud purista de la filología tradicional en pro de la separación entre los dos mundos, el académico (digamos, la universidad) y el artístico, y hasta la precaución extrema de poner una distancia mínima de un siglo entre cualquier estudio y su objeto. Digamos que en aras del rigor “incontaminado” del conocimiento. Recuerdo que es George Steiner quien achaca la promiscuidad (es la palabra que emplea) entre los dos ámbitos a la universidad norteamericana del siglo XX, en la que profesó y que conocía bien. De ahí se ha contagiado, como tantas cosas, a todo el mundo (occidental) y ya no hay vuelta atrás. Este hecho, como casi todo, tiene efectos positivos y negativos, su cara y su cruz. En lo que se refiere al teatro, en España la situación es peculiar, pues prevalece aún la separación entre su enseñanza y la universidad. Una progresiva integración es ya inminente e inevitable. La ventaja es que gracias al retraso podemos realizarla ventajosamente, aprovechando la experiencia ajena y una planificación racional. La clave de esta debiera ser la que ya adelanté a propósito de la investigación y con el ejemplo de la última tesis doctoral que he dirigido. En definitiva, aprovechar a fondo las ventajas de la academia y las de la creación, pero descartando sus respectivos vicios; no confundir los dos mundos, sino sumar las virtudes y no rebajar las exigencias de cada uno. Para eso sirve (también) el pensamiento. ¿Se hará así? Lo dudo mucho.

-¿Qué representa realmente el teatro hoy en relación con sus públicos, formas y discursos?

No se me ocurre más de lo que ya le dije hace dos preguntas a propósito del papel del público, que hago extensivo a las formas y discursos. No piense que escurro el bulto. Creo que he pecado más bien de locuaz y hasta de lenguaraz. Espero no crearle problemas con la censura.

-Coordinar el área de teatro del Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales (DETLI) implica sistematizar saberes. ¿Qué complejidades encuentra al definir conceptualmente un campo tan cambiante como el teatro?

El DETLI es un diccionario enciclopédico. Cada voz está escrita y firmada por un especialista. Por tanto, no fue tarea mía, a Dios gracias, sistematizar, si ello fuera posible, las aportaciones de cada uno. Me limité (y me limito, pues aún sigue completándose) a encargar la redacción de cada voz a la persona más autorizada (por ejemplo, “tragedia” a Francisco Rodríguez Adrados), hacer el seguimiento correspondiente, revisar y editar el texto, cuidando, como mucho, de evitar contradicciones flagrantes con otros lugares del Diccionario. No es tarea menor, pero no «implica sistematizar saberes», y procedentes de distintas fuentes para colmo. Lo que sí me sugiere su pregunta -gracias- es un posible proyecto personal, tan ilusionante como el de mi canon, del que antes le hablé: escribir un diccionario del teatro personal, este sí plenamente sistemático por consecuente (otro concepto que pone de los nervios a los charlatanes del pensamiento débil) con mi dramatología. Ese diccionario, que nace en esta entrevista, demostraría que las muchas dificultades que implica definir el teatro se pueden vencer, que sus innegables complejidades se pueden reducir a un sistema de principios claros y consecuentes. Se requiere, ay, un bien escaso, la inteligencia, algo que, parafraseando el dicho clásico, “si natura no da, Salamanca no presta”.

No sé por qué su pregunta sobre el DETLI me vuelve a desatar la locuacidad. Pero me imagino a un lector inteligente objetando para sí: es muy fácil decirlo; que lo demuestre. Y considero mi obligación contestarle: primero, que todo lo que he escrito sobre teoría teatral tiene la pretensión de ser claro, sistemático y por ende consecuente; segundo, que, si no quiere esperar a leer mis libros, le puedo hacer una apretadísima demostración aquí mismo, formulando apenas los tres principios fundamentales de mi definición del teatro:

(1) es una actuación (representación in-mediata) frente a las narraciones (representaciones mediadas); (2) es una actuación (en vivo y en directo) frente a las escrituras (fijadas en un objeto o texto); (3) se basa en una convención representativa que formuló lapidariamente Borges así: «la profesión de actor consiste en fingir que se es otro ante una audiencia que finge creerle», convención que implica un desdoblamiento (la simulación del actor y la denegación del público) que se contagia a todo lo que interviene en el teatro. Sobre estos tres principios se levanta consecuentemente mi dramatología.

-¿Cómo imagina el futuro de la teoría teatral? ¿Qué desafíos enfrenta hoy el análisis del teatro en tiempos de aceleración tecnológica y nuevas formas de teatralidades?

Pues tan poco concurrido como el presente y hasta el pasado de la misma. Si la entendemos, claro, con el grado de exigencia requerido a mi juicio; sin confundirla con la historia, con la crítica, con el periodismo o con algo peor. Una de mis mayores sorpresas al visitar distintos países de nuestra América durante la pasada década para el proyecto ADAE fue constatar la escasez, por no decir ausencia casi total, de teoría teatral genuina (no de sucedáneos que se hicieran pasar por tal). Ni bajo tortura descenderé a dar nombres. Pero no es un fenómeno americano, sino universal.

A mi juicio, los desafíos a que se refiere no los enfrenta el análisis sino el teatro. El de la aceleración tecnológica se ha manifestado con urgencia en la pandemia del 2020. El resultado ha sido un reforzamiento inesperado del teatro “de toda la vida”, tal como es y ha sido siempre desde el principio, esencialmente presencial; no en un incremento de lo tecnológico y lo virtual. Pero no era necesario vivir esa experiencia. La teoría nos hubiera resuelto el problema de antemano. ¿Es posible el teatro por internet? No. Violaría los dos principios fundamentales que acabo de señalar como definitorios: (1) por ser algo mediado y no in-mediato, y (2) por ser algo escrito, grabado, aunque sea en directo, y no actuado en vivo. Así de claro. Eso no quiere decir que, en la práctica, no fueran muy interesantes muchas de aquellas experiencias; lo fueron y terminarán enriqueciendo al teatro de verdad. Lo mismo puede decirse de las presuntas “nuevas teatralidades”.

Tomemos una de las más exitosas del mal llamado -hipérbole u oxímoron mediante- “teatro posdramático”: simplificando, la pretensión de un teatro al cien por cien real (teatro documental, biografía teatral); pretensión imposible de nuevo, por incumplir el principio (3) de la convención o el desdoblamiento teatral: el actor no finge ser otro ni el público finge creerle: es él mismo y el auditorio lo cree: espectáculo legítimo y todo lo interesante que se quiera (mitin político, lucha de gladiadores, etc.); pero no teatro. Me daría por satisfecho con haber persuadido a unos cuantos lectores al final de la utilidad de la teoría.

-¿Qué relevancia tienen los archivos teatrales, tanto físicos como digitales, para el estudio de la dramaturgia contemporánea y para la memoria escénica iberoamericana?

Tienen o debieran tener la máxima relevancia. La razón es el principio (2) que formulé antes para definir el teatro: precisamente por ser irreductible a texto, por no poderse fijar en un objeto, por ser un acontecimiento esencialmente efímero, el teatro necesita documentarse, al menos en sus manifestaciones memorables (las escrituras, como la literatura y el cine, basta conservarlas).

En España asume tan importante tarea el Centro de Documentación Teatral, dependiente del Ministerio de Cultura. Cualquier país civilizado debería contar con una institución similar. Creo, aunque no estoy seguro, que algunos de Iberoamérica tendrían que tomar nota.

-Para finalizar: ¿Cómo describe el panorama actual del teatro contemporáneo en España y América Latina, y qué futuro vislumbra para él en un contexto tan cambiante y complejo como el actual?

El siglo XXI ha sido el de mi descubrimiento y conquista de América (yo la descubro y ella me conquista) o, si quiere, el de un amor tan otoñal como apasionado con ella; que consecuentemente ha centrado tanto mi atención como mis afectos. Le digo esto para matizar mi respuesta. Después de un cuarto de siglo de observación atenta, creo que el panorama del teatro contemporáneo en España y América Latina es riquísimo y de primerísima calidad.

No tiene nada que envidiar al de cualquier otro ámbito lingüístico o cultural. Y se encuentra cerca de obtener el reconocimiento mundial que en el siglo XX alcanzaron la narrativa con el famoso «boom» o la poesía con figuras señeras como Vallejo, Neruda o Paz, si no es que lo ha alcanzado ya.

Por poner un ejemplo más significativo por lo diminuto del país, Uruguay, pienso en el éxito verdaderamente universal del teatro de Sergio Blanco, no solo en Europa y América, sino también en Asia, en Japón o en Corea del Sur, la nueva meca del cine (donde se está filmando ahora mismo su obra Tebas Land), por caso; y el impacto internacional de autores más jóvenes aún que él, como Gabriel Calderón o Santiago Sanguinetti, sin olvidar a dramaturgas como Marianella Morena.

En cuanto a España, basta nombrar a Juan Mayorga, Angélica Liddell, Rodrigo García o la más secreta pero excelentísima Lluïsa Cunillé. Nombres así, incluidos estos, llenan los diez libros resultantes del proyecto ADAE. Y, sin ser adivino, el futuro, a juzgar por las nuevas generaciones que vienen empujando y se hacen notar ya, no tiene por qué suponer un retroceso, sino, al contrario, un avance en el muy alto nivel de reconocimiento que ostenta hoy el teatro en español. Me alegra terminar con esta nota de optimismo sobre la situación de nuestra escena, pues siento que fui un poco cenizo en cuanto a la teoría o el pensamiento teatral en la actualidad. Pero sinceridad obliga.

Gracias. Sus preguntas me han puesto a pensar, que, lo haga bien o mal, es lo que más me gusta.