¿Cómo te acercaste al teatro y cómo descubriste tu vocación y qué instancias consideras fundante de ese momento?

Tengo que hacer memoria porque en octubre cumplo 50 años de vida profesional, prácticamente toda mi vida. Mi vocación artística se empezó a manifestar a partir de las artes plásticas. Durante muchos años pinté, llegué a exponer, me iba bastante bien, estaba iniciando mi camino, tenía veintipico de años y me empecé a interesar por el teatro. Yo vengo de una familia donde el teatro no formaba parte de su ocio o de sus hábitos de consumo culturales. Y no sé por qué motivo nació de mí ir a ver algunos espectáculos que me marcaron mucho. Uno de ellos particularmente fue una versión de Kaspar Hauser que hacía una compañía española con José Luis Gómez en el teatro Coliseo. Una compañera del grupo con el que yo hacía pintura me comentó su interés por el teatro; vivía muy cerquita del teatro Payró, y cuando pasó había visto un cartel, había cursos de actuación. En ese momento averiguamos y nos resultaba muy caro, lo olvidamos porque íbamos a tomar más con un divertimento como para ver de qué se trataba eso. Y al año siguiente otro amigo que trabajaba ahí muy cerca me comenta que había pasado por el Payró, que había cursos de teatro y ahí yo me interesé en forma particular y empecé a estudiar actuación con Jaime Kogan y con Ricardo Monti. Y ahí descubrí que ese era mi lugar y tenía 20 años y ahí me quedé. Así nació casi por casualidad, porque yo estaba muy orientado en otra dirección.

De todas maneras la plástica y el teatro tienen mucho que ver y de alguna manera tu labor como director siempre está muy ligada, no siempre lo haces vos, pero siempre está muy ligada al diseño de luces.

Escenoplásticas. Sí, de hecho, te digo, los primeros espectáculos que yo dirigí los dirigí y escribí junto a Guillermo Kuitca. Toda la concepción de los tres espectáculos que hicimos, la dirección, todo, fue hecho en forma conjunta. Si bien tenían texto y una dramaturgia, eran imágenes en movimiento, mucho antes de lo que se dio en llamar el teatro de la imagen. A los dos nos había pegado muchísimo las visitas que hizo Pina Bausch y Kantor, cada uno con su compañía. Si bien lo que hacíamos no tenía nada que ver con lo que hacían ellos nos habían sacudido muy fuerte y nos dio ganas de plasmar un poco nuestras obsesiones sobre el escenario.

Estudiaste con Jaime Kogan, con Ricardo Monti y Juan Carlos Gené, ¿Podrías sintetizar qué sello distintivo dejó cada uno de ellos en tu formación?

Comencé a estudiar con Jaime y con Ricardo; hice los tres años de actuación con ellos, y yo ya me di cuenta, creo que al segundo año, que nunca iba a actuar. Y ahí empecé a interesarme por lo que era la dirección, entonces Jaime me hizo un lugar dentro de lo que era el equipo del Teatro Payró cuando dirigió la obra Visita de Ricardo Monti. O sea que a los 21 años hice mi primera producción ejecutiva. Fue un extraordinario trabajo, precioso. De modo que al estar muy vinculado al equipo del teatro Payró y a Jaime Kogan, por supuesto, yo pude aprender a trabajar en gestión y producción teatral. Después me largué a dirigir, hasta que en 1987 encontré a Juan Carlos Gené que fue mi maestro de teatro, pero además mi maestro de la vida. Yo recibí de él una sólida formación técnica y además, gracias a Juan, aprendí a trabajar con actores. Y me dio un sentido de la ética de la profesión que a mí me ordenó y me orientó.

Como docente fuiste y sos parte del origen vocacional de muchos artistas. ¿Qué sentís, sabiendo que vas a signar eso tan precioso que es la vocación, cada vez que te enfrentás a un nuevo grupo de estudiantes y si tenés algún método permanente o propio.

Uno no termina nunca de aprender. Yo tuve maestros que fueron muy generosos conmigo y a los que les estaré eternamente agradecidos. Ellos me dieron, tanto desde el punto de vista técnico como humano y profesional, una gran cantidad de herramientas. En determinado momento de mi vida, sentí que tenía la obligación moral de transmitir esas experiencias a otros. No hace tantos años que yo me paro frente a un grupo de estudiantes, o de actores, o de gente que quiere aprender a dirigir. Empecé a dar clases en el 96, 97. Son muchos años, pero en relación con la totalidad de mi vida profesional, no son tantos. Por un lado, tengo la expectativa de que eso que quiero brindarles les resulte de utilidad, pero además pretendo, espero, que ellos me desafíen, que me interpelen, que me pongan en problemas para obligarme a mí a seguir creciendo. Por otro lado, tengo una serie de técnicas que trato de transmitir. En el libro que tan generosamente Antonella Sturla escribió sobre mi trabajo, y en el que hay toda una parte dedicada a mi actividad pedagógica, me ocupé de dejar expresamente escrito en el prólogo, que si bien un libro clausura, fija, me reservo el derecho de desmentir muchas de las cosas que afirmo. Porque me siento, a pesar de que tengo ya más de 70 años, en permanente evolución. De hecho, desde hace algunos años estoy investigando toda una vía de acceso al trabajo actoral, que todavía no tiene nombre, que aún está buscando plasmarse y que intenta ser una vía alternativa hacia la construcción del personaje. Y esta etapa me tiene maravillado, por todo lo que permiten las experiencias de laboratorio y de taller al poder experimentar.

A lo largo de tu carrera desarrollaste una labor prolífica, impresionante. Director, docente, vestuarista, escenógrafo, iluminador, productor, musicalizador, dramaturgo, gestor de instituciones y de festivales. ¿Hay algunas de estas facetas que destaques por encima de otras? Y por otro lado, ¿cómo se complementan entre sí?

Cada obra que decido poner en escena implica nuevos desafíos, nuevos retos. En algunos tengo necesidad de poder contar con un equipo creativo para alimentar y enriquecer mi imaginario, y en otras la espacialidad aparece espontáneamente, sin proponérmelo y las tengo claras y las puedo plasmar. Yo suelo intuir cuál es el espacio que necesito cuando está promediando el periodo de ensayos. Pero a veces sucede, por ejemplo como cuando en varias oportunidades me ha tocado dirigir en el Cervantes, que tengo que entregar la planta, el proyecto escenográfico antes de empezar a ensayar. Entonces, en esas oportunidades no tuve más remedio que acudir a un profesional que me auxiliara en la tarea. El ejemplo más fresco que tengo es con Leonora; tuve la intuición espacial, entonces no llamé a ningún profesional. Demoré muchísimo en resolver todo lo que son estímulos sonoros y musicales, porque no podía percibir con claridad qué necesitaba y si debía recurrir a material grabado o si necesitaba llamar a un músico. Con respecto al diseño de luces, hace años que trabajo muy bien con mi hija, Soledad Ianni, que es genial en esa tarea y conoce perfectamente toda la nueva tecnología que a mí me ha superado totalmente. Tenemos como un lenguaje común y nos entendemos muy bien, así que eso ya ha quedado en sus manos. Pero fundamentalmente soy un director de teatro, y el resto de los roles han venido casi por añadidura y en algunas ocasiones, no siempre.

Dirigir el CELCIT es sin duda una tarea que prestigia tanto como responsabiliza. ¿Cómo vivís ese rol y qué aprendizaje te va dejando a medida que lo desarrollás?

Después de mi paso por el Payró gestioné varias salas de teatro: Planeta, Margarita Xirgu, tuve mi paso por el Cervantes, tuve un largo paso por el San Martín, y paralelamente, a partir del 82 y 83 me fui acercando a Francisco Javier y al CELCIT, que estaba naciendo. Volvía en avión del Central de Caracas, donde había conocido al CELCIT de Venezuela y había empezado a cultivar mi amistad con Gené, que todavía vivía allá, y en ese regreso tuve una epifanía. Los contratos de alquiler con los teatros se podían acabar, el paso por la función pública no dependía de lo bien o mal que hiciera mi gestión… La única cosa que puedo construir y que dependería exclusivamente de mí era el CELCIT. Y me bajé del avión con el convencimiento de que tenía que poner toda mi energía en esta institución, que coincidía además con mi vocación latinoamericanista. Y ahí puse todas mis energías. Una institución que está cumpliendo 50 años este año, y de la que puedo decir con orgullo que ayudé a su creación y a su desarrollo desde de la nada y con la colaboración de muchísimas personas que pusieron cuerpo y alma en la tarea en distintas épocas, en distintas circunstancias, porque te imaginas que a lo largo de todos estos años las circunstancias del país que han cambiado muchísimo influyen permanentemente en la actividad que llevamos a cabo. Viendo el camino hacia atrás siento una enorme satisfacción, porque desde que yo recuerdo, en los 70 había un gran prejuicio del público de Buenos Aires acerca de que el teatro latinoamericano era viejo, antiguo, panfletario; a nadie le interesaba verlo. Y hoy esa realidad ha cambiado totalmente, sobre todo por la tarea que nosotros hemos hecho, y lo digo con orgullo. Hoy es sumamente frecuente que los autores de América Latina estrenen en Buenos Aires. Incluso hay autores que estrenan más en Argentina que en sus propios países. Es una fiesta la visita de compañías latinoamericanas a Buenos Aires. Creo que en eso ha contribuido muchísimo la tarea que nosotros hemos hecho. Toda el área de publicaciones, que también es otro de mis orgullos. No pasa un día que un autor me escriba para agradecerme porque la obra que le publicamos se está representando aquí o allá, a veces hasta en lugares insólitos como Japón. Siento que todo el sacrificio que hemos hecho tiene su recompensa.

La sección dramática latinoamericana del sitio web de CELCIT se convirtió en un reservorio indispensable de obras y materiales teóricos. ¿Qué criterios te guían al elegir esos textos y al seleccionar cursos y talleres para el CELCIT ante esa vastedad?

En primer lugar, te cuento cómo surgieron, porque no era todavía el año 2000, sería el 98 o 99. Las empresas comerciales empezaban a anunciarse con triple w. Me pregunté por qué no teníamos nosotros un sitio web. Ninguna institución cultural lo tenía en ese momento. Y nosotros íbamos a tener nuestro primer sitio web. Yo ni computadora tenía. Iba todos los sábados a un locutorio y ahí miraba si me había recibido algún correo electrónico. A partir de ahí empezaron a pedirnos textos. Nosotros ya habíamos sacado algunos números de la revista en papel, que tenía una separata con un texto. Entonces armamos la página web y empezamos a subir los textos que ya teníamos en el archivo digital para que la gente los pudiera descargar, siempre y cuando los autores estuvieran de acuerdo. Y se empezaron a descargar por centenares y así empezamos a crear esta colección, convocando a autores hasta que después empezaron a llegar espontáneamente obras de autores que querían ser publicados. El criterio de selección es dramaturgia contemporánea y obras de calidad. Creamos un comité de lectura. Son cinco personas cuya integración ha ido cambiando con el tiempo, que leen todo el material que llega, lo evalúan y recomiendan una cantidad de textos a fin de año para publicar al año siguiente. Ya llevamos más de 600 títulos publicados y hace un par de años creamos la sección de dramaturgia para jóvenes y niños junto con Atina (Asociación de Teatristas Independientes para niños/as y Adolescentes); ellos reciben el material, leen y nosotros hacemos todo el trabajo de edición. Ya no saco la cuenta, pero hasta unos seis o siete años se habían hecho tres millones de descargas; como para no estar contento. Sobre los cursos y talleres tengo que hacer una diferenciación entre lo que es presencial y lo que es virtual. Buenos Aires es una ciudad que tiene una enorme actividad teatral y una sobreoferta de talleres y de cursos de todas las disciplinas de teatro que quieras y de todos los tipos de teatro. Nuestros cursos presenciales, lo que es troncal, siempre es formación de actor y formación de directores. Además pensamos qué aportes podíamos hacer ante esa sobreoferta y entonces convocamos maestros que quizá no viven en Buenos Aires y que pueden ofrecer una mirada sobre la actividad profesional o técnica distinta. También aprovechamos el paso por el CELCIT de las compañías latinoamericanas para que, en los casos que se pueda, dicten talleres. Tratamos de diferenciarnos y ofrecer algo distinto. En un momento decidimos hacer talleres intensivos, porque había mucha gente de provincia que nos pedía capacitaciones cortas. Y en 2008, tratando de satisfacer capacitaciones de personas que nos demandaban que nosotros trasladáramos a los docentes a otros lados, decidimos hacer una prueba de ofrecer un curso virtual; nadie lo hacía y eso existía y tuvimos que vencer mucha desconfianza. El primero que hizo uno, un curso de producción, que era toda una novedad y que resultó muy bien, fue Gustavo Schraier. Hace 2 años empezamos a incrementar la participación de maestros latinoamericanos en los talleres virtuales, porque hasta ese momento casi todos eran argentinos. Y siempre con la idea de ofrecer algo que nadie está ofreciendo.

¿Cómo surge tu deseo y decisión de dirigir una obra y cuál es tu procedimiento habitual para abordar un nuevo proyecto?

Leo mucho, a veces por gusto, a veces porque me piden una opinión. Hay autores que sigo. Actualmente recorro permanentemente la web y trato de enterarme qué se está haciendo en otras partes y quiénes. Para decidir poner en escena una obra, tiene que surgir de un acto de amor, de un flechazo en el momento de la lectura y entonces es inevitable tener concretar el montaje de esa obra; no voy a quedar estar satisfecho ni completo si no logro ponerla en escena. Y a veces, como ha ocurrido, entre ese momento y el momento de ponerla en escena, pasan dos, tres años, porque no tengo el tiempo, porque no puedo contar con los actores que quisiera. Por ejemplo, debe haber sido en 2001 o 2002 que me entero por la revista Conjunto de Cuba, que Miguel Rubio estaba ensayando una Antígona para un solo personaje, escrita por José Watanabe, de quien soy amigo desde hace mucho tiempo. Me comunico con Miguel diciéndole si era posible conocer la obra y él muy generosamente me la mandó. Apenas la leí, tuve que esperar como 20 días a que llegara el correo postal. La leí y dije: “tengo que montar esto”. Pero claro, debía tener el tiempo para hacerla y además encontrar una actriz que fuera lo suficientemente joven para ser Antígona y al mismo tiempo lo suficientemente madura como intérprete para poder hacer los siete personajes de la tragedia. Cuando me crucé con Ana Yovino, dije, es ella; le encantó la obra. Pasaron dos años hasta que pude dirigirla, porque antes me llamaron Cervantes para dirigir Citas a ciegas. Por suerte en Cita a ciegas había un personaje para Ana, le dije vamos a hacerla y cuando la estrenemos nos ponemos a hacer Antígona. O sea, fue otro año más que tuve que postergar. A Ana la había visto muchos años antes cuando debutó en Cocinando con Elisa, junto a Norma Pons en el viejo Teatro del Pueblo; ella tenía 20 años y en ese momento dije: “algún día voy a trabajar con esta chica.”

¿Encontrás elementos recurrentes o temas constantes en las obras que dirigiste?,

Creo que es posible responderte, aunque nunca lo pensé. Como te dije, los primeros espectáculos que dirigí junto a Guillermo Kuitca fueron fundamentalmente visuales, hasta que esa experiencia para mí se agotó y estuve siete años sin dirigir. Entonces tuve una reconversión, que no puedo entender porque no es racional, en la que me di cuenta de que lo importante es el trabajo del actor sobre el escenario. Y a partir de allí, en 1992, los materiales que me atraen son espectáculos muy basados en el trabajo del actor. Incluso en varias de las puestas que hice prescindí de escenografía; simplemente el actor en el escenario, que implica para mí un desafío: conducir a seres humanos a encarnar esos personajes.

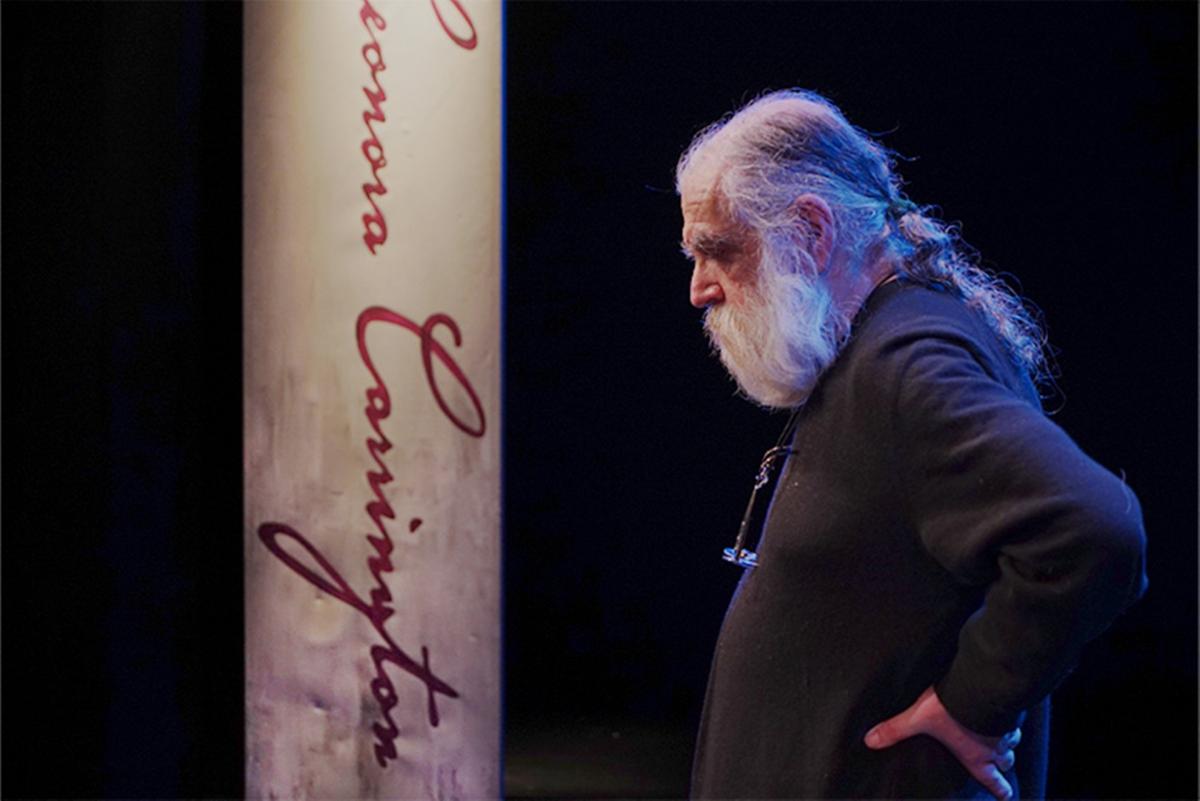

Tu próximo estreno es Leonora, de Alberto Conejero, un autor destacado de la dramaturgia contemporánea española. ¿Cómo surgió tu vínculo con él y con la obra?

Yo soy un enamorado, tanto de Remedios Varo como de Leonora Carrington. Son dos artistas plásticas que a mí me fascinan. De hecho, cuando dirigí Donde el viento hace buñuelos, de Arístides Vargas, toda la estética del espectáculo estaba emparentada con el imaginario de Remedio Varo. El año pasado estaba muy desanimado, no tenía ganas de hacer nada, todo lo que estaba pasando desde el punto de vista social y político me tenía muy mal. Además estábamos atravesando, acá en el CELCIT, la pérdida de todo tipo de apoyos. Teníamos menos alumnos que los habituales, que son nuestra principal fuente de ingresos. Y bueno, se acercaba este año y compañeros y colegas me decían: “pero ¿cómo no, vas a dirigir nada? Son los 50 años del CELCIT, ¿cómo no va a haber un espectáculo tuyo?” Y como el arte sana y disfruto mucho del proceso creativo, mucho más que de las funciones, me pregunté si encontraría algo para hacer. Al mismo tiempo, tenía ganas de trabajar con Teresita Galimany, en lo posible en algo para una sola actriz. Como siempre recorro y busco qué se hace, me enteré de que se acababa de publicar en España el libro de Alberto Conejero, Leonora. Lo busqué acá en las librerías, no estaba, no había llegado. Conocía buena parte de la obra dramatúrgica de Alberto Conejero. Le escribí que me interesaba leer su texto, que intuía que me podía interesar dirigirlo. Me envía la obra y sucedió el flechazo. Teresita estaba en Salta dando un taller, le mandé la obra, y me dijo que le gustaba, que quería hacerla. Y nos pusimos a trabajar. A mí me enamoró lo que cuenta la obra, el lenguaje en el que está escrito y el desafío que implicaba montar ese texto.

¿Qué te llevó a optar por trabajar con una sola actriz y una violonchelista?

Mirá, tanto Alberto como Teresita me decían que hacía falta más gente. Yo dije: “voy a ver si es posible montarla con una sola actriz”. Me acerqué con muchísimo respeto a la obra. Yo suelo trabajar en periodos cortos, ensayando todos los días, muchas horas, pero le dije a Teresa: “en esta obra vamos a hacer distinto, vamos a juntarnos dos, tres veces por semana, un par de horas, quiero ver por dónde le puedo entrar a esta obra”. Y ver si era posible hacerlo con una sola actriz. Pero además no sólo eso, quería ver si era posible hacerla sin nada. Es muy fácil caer en la tentación y hacer la vida de un artista plástico llenando el escenario de imágenes, plasmar imágenes de sus cuadros en escena. Me documenté muchísimo sobre la vida de Leonora Carrington y vi montones de entrevistas en vídeo, y si bien trata sobre su vida, para mí lo importante es hablar sobre los escollos, a veces terribles que tiene que vencer una persona para poder concretar su vocación artística. Entonces fuimos trabajando de a poco y fui ratificando que era posible contar la obra con una sola actriz. Las veces que trabajo con músicos, suelo incorporarlos muy pronto al proceso de trabajo. Me gusta que asista a los ensayos, que esté dentro del equipo creativo que va creando el espectáculo. Y acá me demoré muchísimo en llamar a una música, porque no veía con claridad si lo necesitaba y qué necesitaba. Ya tenía bastante avanzada la obra, cuando un día charlando con Teresita me dijo: “yo escucho un chelo”. Conocemos a Diana Griot desde hace tiempo. Ella ya intervino como música y como intérprete en otros espectáculos teatrales; la invitamos, se copó y hemos hecho el trabajo con ella. Todo se encadena.

Leonora es un material textual de gran belleza poética en el que Carrington narra episodios decisivos de su vida artística y afectiva en Europa antes de llegar a México. ¿Cómo está siendo el proceso de creación escénica considerando el desafío de traducir un poema dramático al lenguaje vivo del teatro?

Yo disfruto mucho más el periodo de ensayos que el de las funciones. Y una de las cosas que más me gustan de ese proceso es la dialéctica del trabajo con los actores. Soy de los que creen que los actores son integrantes del equipo creativo del espectáculo, no marionetas en manos del director. Y en este ida y vuelta de probar o de recibir propuestas se va creando la puesta, muchas veces de manera intuitiva y muchas veces producto de reflexiones o de sueños. Antes te decía que estoy desde hace 2, 3 años, después de la pandemia, investigando con un abordaje distinto el trabajo actoral, que tiene que ver con partituras de movimiento y algo de eso, no exactamente eso, pero algo de eso los estamos plasmando en este espectáculo, con una gestualidad que no es la de la vida cotidiana. Esta Leonora que vas a ver en el escenario es fruto del trabajo colectivo. No me imaginé toda la apuesta y dije: “vamos a hacer esto”. Me ha pasado en los teatros oficiales que tengo ocho semanas para una obra, lo cual quiere decir que en seis la tenés que tener lista, porque después son todos ensayos técnicos. Nosotros acá estamos ensayando desde marzo. A veces, con toda la actividad que tengo aquí, tengo que hacerme el espacio a codazos para poder disponer de cuatro, cinco o seis horas por día para ensayar, más todo el trabajo que después haga afuera con la obra.

Una vez que estrenás un espectáculo, ¿preferís tomar distancia o continuar acompañando su desarrollo, de alguna manera seguir dirigiéndolo?

No sé si en todos los casos fue igual. Siempre veo las primeras funciones. Además trato de que en los últimos ensayos haya algo de público. No tanto porque me importe lo que me van a comentar después, sino por la lectura que hago de sus cuerpos viendo la pasada de la obra, en qué momento se interesan, se aburren o dejan de prestar atención. Y después, en las funciones, también el encuentro del espectáculo con el público modifica a ambos. Y hay un momento, generalmente entre la segunda y la cuarta función, en el que el espectáculo se acomoda de una manera distinta. Tengo que estar muy atento a que lo que estamos contando no ser deforme. A partir de ahí empiezo a tomar distancia, dejo pasar un tiempo antes de volver a verla, sobre todo para volver a verla con ojos nuevos. Siempre cuento, por suerte, con muy buenos asistentes, que son mis ojos cuando no vengo. Y me sucede, a veces, que veo que podría haber tomado otras decisiones en ciertos aspectos que me parecieron muy bien en los ensayos. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de esto hubiera hecho esto?

En el libro Soy en el escenario, Antonella Sturla, destaca tu modo de pensar desde la praxis, integrando creación, gestión y pedagogía. ¿Cómo dialoga hoy esa mirada integral con el desafío de montar Leonoradentro en el CELCIT? ¿Toda esa enorme práctica, esos 50 años de elaboración, se condensan en Leonora o te sentís que estás dirigiendo por primera vez?

Condensados están, porque son todos aspectos de la vida profesional que los siento y percibo integrados. Y es inevitable que al momento de estar dirigiendo una obra, no esté pensando también en el resto de los elementos que integran la producción, tanto de los lenguajes escenotécnicos como cualquier aspecto de la producción. Imagino los desplazamientos en el espacio en función de la iluminación potencial, vestuario, si el espectáculo va a tener vida útil más allá de esta sala, que debería tener en cuenta para poder adaptarlo en otras, o si se va de gira. En definitiva todo confluye a la realidad concreta de un espectáculo y a las posibilidades posteriores.

Casi como una separata fuera de la entrevista me gustaría que compartas cómo fue tu experiencia dirigiendo a tu maestro, a Gené y si hay alguna anécdota especialmente significativa, no digo graciosa o significativa, que guardes de esos encuentros.

Hacía varios años que tenía ganas de dirigir a Juan, y Juan tenía ganas de que yo lo dirigiera. Y siempre se iban interponiendo otras cosas en el camino. En el 2008 él dirigió una obra que se llamaba Factor H, que se iba a reponer en 2009. Y no me acuerdo si uno o dos actores tuvieron problemas y no se podía reponer. Lo fui a visitar a su casa y le dije: “¿qué hacemos con la sala tres meses vacía?” Yo conocía la obra Minetti desde mucho antes, otro flechazo. Pero la obra original que escribió Thomas Bernhard es para 30 actores, tres actores importantes y una comparsa, una mascarada que transcurre en el lobby de un gran hotel. Yo me imaginaba esa obra con una gran producción detrás. Gené me dijo: “¿por qué no hacemos Minetti? Yo la puedo versionar para dos actores.” Así surgió el proyecto. Y te podrás imaginar que antes de empezar los ensayos estaba aterrado, porque si bien Juan siempre fue muy elogioso de las cosas que yo había dirigido y me estimulaba a seguir haciéndolo, era inevitable que me iba a sentir juzgado, evaluado por él. Y hoy la recuerdo como una de mis más felices experiencias de dirección. No he visto actor más generoso, disciplinado, obediente que Juan Carlos Gené. Fue una delicia trabajar con él. Una cosa, no sé si es la mejor anécdota, pues seguramente haber habido muchas más interesantes de revelar. Juan, en los últimos años de su vida tenía dificultades para moverse, para caminar, andaba con bastón. Sin embargo llegaba dos horas antes de la función, se cambiaba, se encerraba en el camarín, se traía una cosita para leer y esperaba tranquilo el momento de la función. Bajaba por el ascensor porque no podía bajar por las escaleras. De hecho, mucho tiempo después que él se murió, yo seguía escuchándolo bajar por el ascensor. Me acuerdo una vez que tenía una gripe muy fuerte, tenía fiebre, estaba hecho pelota, al punto que pensé que íbamos a suspender la función. Lo vi bajar con su bastoncito, chiquito, casi temblando por la fiebre. Se fue al camarín y salió a hacer la función, estupendo, como si no le pasara nada. Después lo fui a ver al camarín y estaba otra vez chiquitito, con los ojos de fiebre. El escenario produce alquimia. Sí, el arte sana.